Crítica película/documental Un hombre sin miedo – Gonzalo Franco Blanco

Ficha

Título: Un hombre sin miedo

Año: 2024.

Duración: 88 min.

País: España.

Dirección: Juan Luis de No.

Idioma: castellano.

Guion: Juan Luis de No.

Fotografía: César Hernando.

Producción: El Médano Producciones S. L., RTVE, Ayuntamiento de Madrid, Hiperkinesis Films.

Género: documental.

Sinopsis

José María Llanos (1906-1992), jesuita, que había sido confesor del dictador Francisco Franco y de su esposa, decide abandonar en 1955 la residencia donde vivía y las tareas que venía realizando hasta ese momento y se instala en el Pozo del Tío Raimundo, una barriada de chabolas donde se establecían, en condiciones de total precariedad e ilegalidad, las familias que emigraban del campo a Madrid en busca de trabajo y de un futuro mejor. Llanos se instala en una vivienda de autoconstrucción similar a las de los nuevos pobladores, sin agua corriente, ni saneamiento, ni electricidad. Emprenderá, junto a los vecinos, una tarea que va desde impedir que la Guardia Civil derribara las chabolas a empezar a buscar la forma de mejorar las condiciones de vida infrahumanas de sus habitantes. La película documental cuenta ese viaje existencial y político de José María Llanos que le llevaría a colaborar con los dirigentes en la clandestinidad de las Comisiones Obreras (CC.OO.) y a militar en el PCE, mediante un trabajo de rastreo de documentos, fotografías y grabaciones en archivos y a través de entrevistas a antiguos pobladores y a personas que lo conocieron.

Crítica

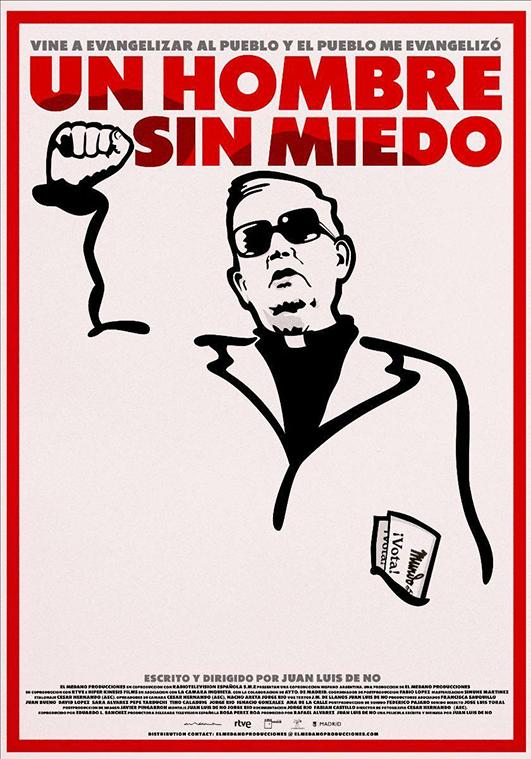

El cartel de la película, en rojo y negro, perfila a plumilla la foto más icónica de José María Llanos, reproducida en una primera página de El País del 28 de mayo de 1977, con el puño en alto y un ejemplar de Mundo Obrero en el bolsillo. El mitin del PCE formaba parte de la campaña de las elecciones generales que se iban a celebrar el 15 de junio, las primeras democráticas desde la II República, y cuyos representantes electos elaborarían la Constitución de 1978.

Ese mitin reunió a más de sesenta mil personas en el estadio del Rayo Vallecano, y aunque en algunas publicaciones consta erróneamente como el primer mitin legal del PCE, cabe recordar que el primero (en España) se celebró en Valladolid, el 23 de abril de ese año, en el polideportivo Huerta del Rey, con la asistencia de nueve mil persona y, por tanto, con un lleno total. Algunos estuvimos ahí y podemos dar fe.

Otro elemento del cartel definitorio del propósito del documental es esa cita de Llanos, recogida en la parte superior: “Vine a evangelizar al pueblo y el pueblo me evangelizó”, que resume su viaje biográfico y cívico. El tercer elemento, que da el título a la película, es “Un hombre sin miedo”, pues hacer ese viaje ideológico y vital requiere cierto coraje. José María Llanos había nacido en una familia burguesa, acomodada, del barrio de Salamanca de Madrid, con un padre que llegó a ser general y con dos hermanos que fueron asesinados por ser derechistas y facciosos tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, se hizo jesuita y vivió la disolución de la Compañía de Jesús durante la II República, fue capellán del Frente de Juventudes de Falange y confesor y director de unos ejercicios espirituales en El Pardo, tanto del dictador como de su esposa, por encargo de los superiores de su orden. Esto último le blindó en buena parte de posibles represalias, pues Franco (al parecer) ordenó que no se le molestara.

Contar esa evolución biográfica y política de José María Llanos desde el bando de los vencedores de la guerra de España, a la de los vencidos y los represaliados, desde la de los privilegiados por cuna y por el régimen instaurado a hierro y fuego, a la de los excluidos de cualquier derecho y de las más elementales oportunidades, como lo eran los emigrantes causados por un éxodo rural obligado ante la falta de trabajo y de sustento en el campo, es el propósito de Un hombre sin miedo. Una evolución que emprende Llanos desde el nacionalcatolicismo y desde la capellanía de los cuadros de Falange, hacia el descubrimiento del pueblo y de sus condiciones de vida, y le lleva a distanciarse progresivamente de un régimen que solo vendía propaganda para los pobres.

Pedro Miguel Lamet, autor de una biografía de José María Llanos (Azul y rojo), recuerda en el documental el momento de su “conversión”, de su descubrimiento de la pobreza y de quiénes eran los verdaderos perdedores en la dictadura, evolucionando desde el nacionalcatolicismo y las marchas falangistas hacia el compromiso social y lo que luego sería la teología de la liberación.

Los perdedores, entre otros, eran esos emigrantes que llegaban a Madrid y a otras ciudades y se instalaban provisionalmente (aunque luego fuera para muchos años) en poblados como el de El Pozo del Tío Raimundo, donde construían chabolas con materiales como el cartón, la uralita o lo que estuviera a mano. Poblados sin agua corriente, sin saneamiento, sin electricidad, sin urbanizar y sin servicios como escuelas o ambulatorios. Al menos en los primeros años, los más duros, hasta que el trabajo de los vecinos, del propio Llanos y de su grupo de colaboradores, consiguieron ir mejorando estas condiciones infrahumanas.

José María Llanos decide pisar tierra, pisar barro, como decía él, en 1955, abandonando sus privilegios, mudándose a El Pozo, a vivir como vivían sus pobladores, e inicia su tarea de evangelizador evangelizado, impidiendo en ocasiones que la Guardia Civil o las autoridades municipales derribaran las chabolas (que eran “ilegales”), participa en la construcción de la primera escuela bautizada como “1 de Mayo” o funda la primera cooperativa en España para suministrar electricidad al poblado. Es una labor amplia, comprometida, recogida en la película a través de un trabajo encomiable de documentación en archivos, tanto fotográficos como fílmicos, como en las veintitrés entrevistas a pobladores de El Pozo, a colaboradores, a amigos y a personas que le conocieron o trabajaron con él, y que respetando su labor y su valentía nos recuerdan que Llanos fue un impulsor del movimiento vecinal en el poblado, un elemento importante pero no único en la trasformación del barrio, que debe considerarse un trabajo colectivo.

El material fotográfico y fílmico ha precisado en ocasiones su restauración; al ser mayoritariamente celuloide o positivados de fotografías en blanco y negro, el director ha optado por rodar su documental también en blanco y negro, con el propósito de dar una coherencia cromática y también significativa a la película. Si en Green Border de Agnieszka Holland, vemos el bosque en color al inicio del film y luego este color pasa progresivamente al blanco y negro, en Un hombre sin miedo el proceso es inverso, pues solo al final los entrevistados aparecen en color, tal como son hoy, como comentaba Juan Luis de No en la presentación. Las propias entrevistas han sido rodadas con calidad fotográfica, lo que da a la película una textura cinematográfica excelente.

La película recorre el periodo de la historia de España que va desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, la consiguiente guerra con sus episodios de represión, hasta el atentado de Atocha contra los abogados y administrativos del despacho laboralista de CC.OO. el 24 de enero de 1977, como hitos con un significado propio, que en cierta forma conforman también el arco biográfico de José María Llanos, de ese “azul y rojo” que recoge en su libro Lamet. Esa vocación de memoria, de historia, de la película fue resaltada por José Luis de No en el coloquio posterior a la proyección: si la primera idea de los creadores del documental fue hacerlo sobre el movimiento vecinal en los barrios de la periferia de Madrid, pronto se impuso la figura del padre Llanos por su singularidad y por su significado de puente entre los perdedores y los privilegiados “arrepentidos” de la posguerra, entre el cristianismo de base y la izquierda, del que en buena parte surgieron los hacedores, en un sentido amplio, de la transición democrática. Rememorarlo en tiempos de desmemoria y, en cierta forma, celebrar la cooperación y capacidad de entendimiento entre posturas divergentes, es una de las motivaciones para emprender un proyecto, que ha recurrido al micromecenazgo para su financiación.

Los entrevistados, en buena parte habitantes del antiguo poblado, o colaboradores en su proyecto, destacan la entrega total de Llanos, así como su carácter fuerte o sus estados de ánimo fluctuantes, en un documental que quiere retratarlo en su dimensión más humana, con sus contradicciones y su osadía, y para nada hagiográfico. Dirigentes vecinales como Miguel Ángel Pascual, compañeros sindicales como Nicolás Sartorius, participantes en el Servicio Universitario del Trabajo (STU), organizado por él, como Cristina Almeida, comparten sus experiencias y sus impresiones sobre Llanos en el documental. Una fundación que trabaja con jóvenes, la Escuela 1 de Mayo que creó, o un monumento en el hoy barrio de El Pozo, no solo recuerdan su legado, sino que testimonian la continuidad de su obra.

Sea cierto o leyenda, José María Llanos había dejado encargado que en su lápida se pusiera junto a su nombre su número de carnet de CC.OO. Finalmente dejó dicho que se grabara solo SJ, acrónimo de los jesuitas. Genio y figura de una persona singular, cuya memoria nos ilumina y es ejemplo en estos momentos históricos, no tan duros, pero otra vez sombríos.

Os dejo un tráiler:

Gonzalo Franco Blanco

Revista Atticus