Crítica Vortex de Gaspar Noé por Gonzalo Franco Blanco

Ficha

Título original: Vortex.

Año: 2021.

Duración: 142 min.

País: Francia.

Dirección: Gaspar Noé.

Idioma original: francés.

Guion: Gaspar Noé.

Fotografía: Benoît Debie.

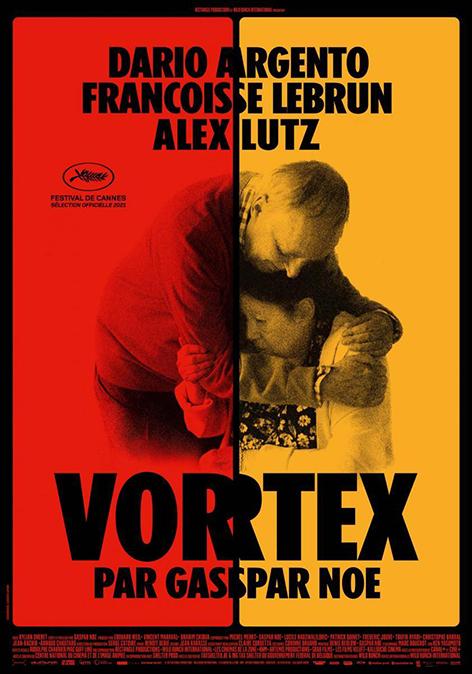

Reparto: Dario Argento, Françoise Lebrun, Alex Lutz, Kylian Dheret, Kamel Benchemekh, Joël Clabault

Productora: Coproducción Francia-Bélgica-Mónaco; Rectangle Productions, Wild Bunch, Les Cinemas de la zone, KNM, Artemis Productions, Srab Films, Les Films Velvet, Kallouche Cinéma

Género: drama, enfermedad cognitiva, vejez.

Sinopsis

Una pareja de intelectuales, bastante mayores, viven dedicados a sus aficiones y rodeados de libros y cuadros en un piso de París. Lui (Dario Argento) ha sido crítico de cine y prepara un libro sobre el cine y los sueños. Elle (Françoise Lebrun) ha sido psiquiatra y se ocupa de la casa y de la medicación de ambos. Stephne (Alex Lutz) es hijo suyo, documentalista cuando puede y extoxicómano con dificultades para encontrar un sitio en el mundo; tiene un hijo del que cuida en solitario. Los tres se quieren.

En un momento dado ella empieza a desorientarse en la calle, en un bazar, en lo que son los primeros síntomas de una enfermedad cognitiva que empieza a arrasar su cerebro y de paso a disolver la convivencia entre la pareja.

Crítica

No se caracteriza o se caracterizaba el cine de Gaspar Noé por la sutileza: basta pensar en Irreversible (2002), con su paroxismo de violencia y de violaciones, o Climax (2018), otro paroxismo de baile, música y drogas. Una forma de hacer cine que busca la vorágine en lo que cuenta y en la forma de contarlo con la pretensión de abducir al espectador, de llevarlo a esa ebriedad de la violencia, en un caso, o de la danza psicodélica en el otro. Se entraba en ese juego (se unía uno a la fiesta) como espectador, o se quedaba uno fuera como voyeur cinéfilo. Yo, hasta esta película, me quedaba fuera.

Pero en Vortex sí hay sutileza: es delicadísimo, por ejemplo, el inicio de la película con la pareja citándose de ventana a ventana de un patio de luces, y luego brindando con una copa de vino en la terraza del piso. “¿Qué es la vida?: un sueño dentro de un sueño”, se preguntan y responden la mujer y el hombre. Es lo más amable que vamos a encontrar en este film, porque a continuación viene otro de esos instantes de sutiliza pero con un tono de desazón: la mujer en la cama empieza a sentir los primeros síntomas de una enfermedad cognitiva. Los espectadores lo sospechamos al ver el rostro inquieto de la actriz (Françoise Lebrun), y lo confirmamos cuando va a comprar y se pierde en el laberinto de un bazar o supermercado, abarrotado de cosas, de obstáculos para quien solo quiere escapar de él y ya no puede encontrar el hilo para hacerlo.

Y no es que Gaspar Noé -director argentino residente en Francia- haya abandonado esas características que llamamos estilo personal o autoral. En absoluto. La radicalidad que define su filmografía está en esta película: sigue buscando la inmersión del espectador en lo que cuenta y para conseguirlo utiliza algunos recursos ya conocidos en su obra anterior: intensidad, prolijidad, uso de la cámara subjetiva, giros y piruetas visuales, alargamiento que puede ser extenuante de las escenas, de tal forma que no podamos como espectadores distraernos o huir de lo que estamos viendo cuando lo que vemos se nos vuelve incómodo o insoportable. Es cierto que ha desaparecido en Vortex la pirotecnia o la estridencia de algunas de sus películas anteriores, como se ha señalado, pero no porque haya cambiando de registro formal sino porque ha cambiado de tema: el de ahora es la enfermedad y la muerte. Ante estos temas la juerga se ha acabado.

En Vortex, el director está en otro estadio, quizá (lo cuenta él mismo en las algunas entrevistas) debido a circunstancias de su propia vida personal como la muerte de su madre o su propia enfermedad, un derrame cerebral del que pudo recuperarse. Algo que afecta al tono sosegado que encontramos en la crónica de la destrucción de un cerebro y de la destrucción consiguiente de la convivencia de una pareja, pero no a la radicalidad de su mensaje: el tiempo lo destruye todo, el tiempo es irreversible, que ya aparecía en Irréversible y en su filmografía como leitmotiv.

La intencionalidad del director es mostrarnos paso a paso, en escenas de la vida cotidiana como son levantarse de la cama o desayunar, el deterioro producido por la enfermedad en el comportamiento de la mujer, algo que le lleva, por ejemplo, a destruir los manuscritos de un libro sobre el cine y los sueños que está escribiendo el marido, o a tirar por la taza del inodoro todos los medicamentos. Pequeños hechos que rompen la racionalidad de una convivencia, y llegado el caso ponen en cuestión el mismo afecto entre la pareja. Los diálogos entre ambos nos van indicando el abismo que se abre entre ellos, cuando esa destrucción del cerebro de la mujer nos recuerde segundo a segundo que esa persona ya no es la que era, que su ser se está desvaneciendo. Solo hay un lenguaje ya posible que es el del afecto, expresado en los actos y en el lenguaje corporal de los abrazos, pero nuestra parte racional como humanos ha dejado de estar preparada para asumirlo sin más.

Gaspar Noé no concede nada al espectador que le pueda dar un respiro; es más, no nos ahorra algunos detalles un tanto sórdidos, todo con el fin de que tengamos la sensación de que el tiempo real y el tiempo cinematográfico son los mismos, a pesar de las evidentes elipsis en la narración. No es así, claro está, la duración de la película es de solo dos horas y veinte minutos, pero la impresión está conseguida y en algún momento desearíamos que alguien apartara de nosotros ese cáliz, en feliz expresión evangélica.

Vortex, el título del film, puede referirse al vórtice de un ciclón, a ese centro calmo en torno al que gira la vorágine de viento y objetos arrancados, metáfora en este caso de la vida misma. Un centro frágil que se puede desplomar en cualquier momento y arrastrarnos a la muerte o a su tránsito infernal que es la enfermedad. Es lo que ocurre en esta historia. Por eso la película está dedicada a todos, “antes de que se pudran nuestros cerebros”.

Si en el tono hay mesura, respeto, afecto entre madre, padre e hijo y hasta cierto sosiego apenas roto durante la película, en lo formal Gabriel Noé opta por una solución radical: tras ese breve paréntesis de normalidad, cuando se revela la enfermedad de la mujer, la pantalla se divide en dos partes, en dos pantallas paralelas, en la que él y ella quedan enmarcados por separados, normalmente uno junto a otro, cruzándose sus manos, por ejemplo, entre una pantalla y la otra. En otras ocasiones los veremos en plano y contraplano, desde dos perspectivas. Este recurso del desdoblamiento en dos pantallas tiene un significado muy potente (es una gran acierto), pues nos indica que la unión, la sociedad de la pareja se ha roto como consecuencia de la enfermedad, que ya nada volverá a ser igual y que esa fiesta que era la vida cotidiana con sus afanes se ha arruinado. El trabajo en la dirección de fotografía de Benoît Debie resulta fundamental para conseguir los objetivos señalados hasta aquí.

Hay otras decisiones formales por parte de Gaspar Noé que contribuyen a aumentar el desasosiego que ha empezado a embargar al espectador: el mismo apartamento sito en el último piso del edificio se halla abarrotado de libros, revistas, papeles, cuadros, carteles… Una acumulación excesiva, asfixiante, pues los libros pueden hallarse ocupando las dos terceras partes de un sofá o hallarse en el mismo cuarto de aseo, al lado del retrete. La claustrofobia que produce este apartamento solo puedo compararlo con el que me produjo Muchos hijos, un mono y un castillo (2018), de Gustavo Salmerón, con esa madre y esa familia sitiada, agobiada, por los objetos más variopintos.

El mismo director comenta la pretensión documental de su película, que supone narrar una realidad ficcional en este caso con sus reiteraciones, su puesta en escena sobria o su aparente falta de aparato técnico. Algo que Gaspar Noé ejemplifica en ese guion de no más de diez páginas que permite y obliga a los actores a improvisar en cada secuencia. Una actriz y un actor (y director) con largas trayectorias profesionales y que ya son leyenda en la historia del cine: Françoise Lebrun y Dario Argento.

Françoise Lebrun casi debutó con La maman et la putain (1973) de Jean Eustache, película que se rueda en la última etapa de la Nouvelle Vague por parte uno de sus miembros más insobornables. Dario Argento es un director (y actor), asociado sin remisión al giallo (Suspiria, 1977, Opera, 1987…), ese subgénero de terror italiano que, como el spaghetti-western, son una recreación barroquizada de los géneros originales. Que Gaspar Noé haya recurrido a ellos no parece casual (aparte de sus meritos indudables como actores), pues representan dos tendencias de la historia del cine, una rabiosamente autobiográfica y personal (Eustache) y la otra popular y de entretenimiento pero con toques culturalistas (Argento), unidas en este film que habla de postrimerías. Es de justicia subrayar el papel exigente de Françoise Lebrun que es capaz de hacernos intuir con su mirada y con gestos sencillos el abismo en que se está hundiendo su cerebro y el miedo a perderse en su propio laberinto de desmemoria. Como el papel de Alex Luzt, hijo de la pareja, extoxicómano buscando un lugar en el mundo que ha sucedido al que vivieron y construyeron sus padres.

Que la ficción (como literatura, cine u otras artes), representa o pretenden representar la realidad no debe hacernos olvidar lo que nos recodaba Borges en El hacedor (1960), en uno de su textos breves titulado Una rosa amarilla: “los soberbios volúmenes que formaban en un ángulo de la sala una penumbra de oro no eran (como su vanidad soñó) un espejo del mundo, sino una cosa más agregada al mundo”. Viene a cuento, creo, esta cita porque como espectadores no solo contemplamos la representación de una realidad (esa podredumbre del cerebro, el final de la convivencia y la muerte), también asistimos a la representación de la historia del cine y de la cultura agregadas (como nombra Borges) a lo que estamos viendo. Vemos el final de las vidas de una mujer y un hombre, pero también el final de un universo cultural, de un paradigma que se está diluyendo como es el universo analógico, la galaxia Gutenberg, las bibliotecas personales, el cine (como arte, no como “contenido”) visto en un cine, o la cultura en general tal como la entendíamos hasta no hace mucho tiempo.

¿Y para qué ver esta degradación de la condición humana (que consideramos tan noble) en una película o en un libro?, cabe preguntarse. ¿Para qué representárnoslo antes de que suceda yendo a una sala de cine?, como en este caso. La película, que es muy rica en sugerencias, nos hace escuchar la voz del neurólogo Boris Cyrulnik en un programa radiofónico hablando sobre la necesidad humana del duelo y la inhumación, concebido como una representación necesaria para el consuelo de los vivos. Una función parecida cumplirían las artes en general cuando tratan de estos temas: la representación de la muerte y la enfermedad nos puede producir malestar pero también consuelo, al servirnos de advertencia (el “avive el seso”, de Jorge Manrique) para vivir un hoy más consciente.

En un momento de la película aparece la muerte como un vacío, como un silencio, como un fundido: una de las dos pantallas paralelas se convierte en un lienzo o una mortaja de tono lívido y nada más. Sabemos que es el único final posible de la vida y aún más de la vejez, pero fastidia, sorprende a pesar de todo.

Pero no es el final definitivo porque queda la segunda muerte: el marido se había negado a abandonar su piso para ir a una residencia porque su memoria, su pasado, sus gustos, habitaban en esas paredes de la casa, en esas estanterías y paredes repletas de libros y cuadros. Sin ellos su vida ya no tenía sentido para él, dice en un momento dramático conversando con su hijo. Es comprensible teniendo en cuenta que en su mundo cultural la biblioteca, los cuadros, los discos, formaban ese exocerebro que se empezaba a forman en la adolescencia y que crecía con la edad, como una parte inalienable de la personalidad de cada individuo. La película finaliza con la casa vaciándose poco a poco, siendo desalojada de todos sus objetos, con todo ese pasado fundiéndose en la nada como le ocurre a la consciencia una vez muertos.

Un final especialmente desolador.

Os dejo un tráiler:

Gonzalo Franco Blanco

Revista Atticus