Libro Pau, el hombre que mira lejos de Pablo J. Rico – Santiago de la Fuente

«La mirada del que mira lejos es pues una mirada insumisa a la curvatura del universo y sus físicas exigencias pese a tener gastadas las pestañas de ver tanto a ciegas como de mirar a la vida de frente».

Facebook tiene estas cosas: en ese cajón de sastre a veces te encuentras un botón nacarado que no sabes en qué arteria coserlo. Algo de esto me ha ocurrido con Pablo J. Rico un experimentado esteta que ha deshojado buena parte de su vida en la promoción y difusión del arte contemporáneo como director de museos y fundaciones, o comisario y conferenciante en diversos foros artísticos nacionales e internacionales. Sirvan como ejemplo su comisariado de diversas muestras de Marina Abramovic, recientemente galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes, o la aún reciente inauguración de la exposición retrospectiva de Santiago Arranz en el Museo de Huesca, que permanecerá abierta hasta el próximo mes de enero de 2022. Todo un hallazgo, una gratificante sorpresa que sólo es posible en un mundo de redes que alfombran las miradas que nos andan siguiendo o tras las que andamos.

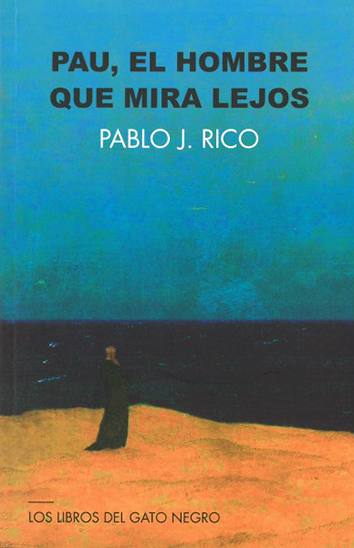

Y así, de pronto, desconociendo su contenido, me llama la atención la portado de una «presunta novela» de su autoría que lleva por título Pau, el hombre que mira lejos. Como presentación, una interpretación de uno de los cuadros que mejor simbolizan el romanticismo pictórico y la subjetivación que posteriormente alimentará todas las vanguardias artísticas: Monje a la orilla del mar de Caspar David Friedrich. Como si de un cuadro de Mark Rothko se tratara, tres espacios delimitan la portada, un suelo de arena ocre, desnutrido y rancio, sobre el que se eleva un oscuro mar de incertidumbre para cobijarse en un amplio cielo verde riman azulado que expresa todo afán de trascendencia, toda la fuerza y viveza del espíritu: la infinitud en el horizonte de la mirada; sobre ellos la difusa figura de un anónimo y orillado monje que desde su húmeda soledad contempla ese cielo deshabitado del que los dioses han huido dejando al hombre sólo, a merced del Destino. Y sobre todo ello un título, Pau el hombre que mira lejos, una posible evocación del decir de Ortega y Gasset: «Sólo es posible progresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar si se mira lejos». Pablo J. Rico piensa en grande: ahí están las múltiples y variadas referencias que aparecen en su novela, unas manifiestas y otras veladas, a los filósofos posmodernos (Deleuze, Baudrillard, Derrida Levinas, Merleau Ponty…) quienes han intentado prender una nueva ontología sobre las ascuas de la fenomenología de Husserl y los maestros de la sospecha: pensar en grande, en universal, para iluminar nuestra concretitud existencial, mirar en lontananza para percibir lo cercano a la espera de ese devenir que se anuncia venturoso en el horizonte. Y para rematar la jugada, en la base del libro, el nombre de la editorial, Los libros del gato negro, animal que en algunas cosmogonías simboliza el deseo y afán de trascendencia más allá del límite de sus siete vidas.

Ya, con el libro entre las manos y la lectura discontinua de algunas páginas, al modo de Erika Fuster, personaje de ficción de su novela, seduce una cuidada sintaxis que se sustancializa más allá de la semántica, como si toda la atención estuviera centrada en el decir, en la palabra que nombra, en el símbolo más que en la realidad hacia la que dispara. Es, entonces, cuando uno se cae del guindo y descubre que, a pesar de ser la primera novela de Pablo J. Rico, detrás hay un bruñidor del lenguaje, alguien que no escribe por vez primera, un escritor con una dilatada experiencia en la narración e interpretación de esos «fundamentales» que constituyen las coordenadas de la existencia. Todo se entiende cuando se lee en el epílogo: «primero se vive, y luego, si uno quiere, podrá evaluar si tiene algo que contar, y eso lo dice la vida misma. La escritura es fruto de la vida, y no la vida fruto de la escritura…», toda una lección para esos advenedizos de la literatura que publican sin cesar huérfanos de un ramillete de vivencias que llevarse al pensamiento. No es el caso.

Por dentro, una novela fragmentada en quince capítulos enmarcados en un prólogo y un epílogo, narrados estos en primera persona, donde el autor realiza un ejercicio de metacognición, pura hermenéutica, sobre los procesos de creación literaria y, en particular, de su forma de decir y narrar, un solapamiento de realidad y ficción en revoloteo nervioso e inquietante en torno a la propuesta axiológica de una existencia que podía ser «otra cosa» y que aún puede estar por llegar. En Los quince capítulos restantes la mirada de Paul, los múltiples Paul que habitan en cada uno de nosotros, se diluyen en una variedad de singulares que expresan, cada uno a su modo, la voluntad de ser en la alteridad, una perspectiva posmoderna que nos permite abordar fenómenos como la identidad personal, la multiculturalidad, la diferencia sexual o las relaciones con el entorno natural, temas que inundan su obra. Cada uno de esos capítulos tiene su propia melodía y su instrumento, pero todos ellos escritos en idéntica tonalidad, en modo mayor: el eros, el instinto camuflado de deseo que se manifiesta unas veces como impulso erótico, curiosidad y admiración ante lo desconocido, asombro ante lo misterioso o duda permanente que intenta despejarse en la otredad, en definitiva, pura alteridad, necesidad vital de reconocerse en el rostro y la mirada del otro, voluntad de trascendencia y eternidad: «yo llego a ser YO en el Tú; al llegar a ser Yo, digo Tú» (M. Buber). En este contexto de llegar a ser en lo ajeno, resultan especialmente interesantes los capítulos dedicados a sus maestros, aquéllos que despertaron su mirada y le enseñaron a ver detrás de las apariencias: Brigitte, una galerista alta y bella que anda despacio sabedora de que cada paso tiene sus instantes y su momento, D. Gonzalo, que le desvela la naturaleza y alcance del símbolo: «el mapa no es el territorio que representa, que es lo mismo que decir que el nombre no es la cosa nombrada», D. Alfonso que abre su retina a la sensualidad de los «Ukiyo-e’s» japoneses, o el sugerir primitivo y mágico de D Sancho que despierta en Paul el misterio y asombro ante un universo que se resiste a ser contaminado por la devastadora acción humana. En definitiva, un cálido homenaje al magisterio: nadie nace aprendido, cada cual, a su modo, va tejiendo su aparejo a partir de lo que aprende o simplemente copia de los demás

En el mismo contexto merece punto y aparte la búsqueda y el encuentro con la feminidad: «la alteridad por excelencia» (E. Levinas). Al margen de cualquier «androcentrismo», la diferencia sexual sorprende a los singulares Paul como una revelación que conmueve la oquedad de sus entrañas situándolos en la tangencialidad de lo absoluto ante lo cual todo lo demás palidece: es el éxtasis erótico, la única vereda hacia la trascendencia, la suave caricia del infinito. A través de diferentes personajes como Berenice, Saskia, Kioto, Leonor, Elisa o Patricia la mujer se presenta como el otro inaccesible, como lo inasequible e insondable, como permanente misterio que aparece ocultándose y se sustrae al carácter de ser mero objeto, como temprana brisa mágica que seduce con su aliento anunciando premios y recompensas. Todas las mujeres de Paul son bellas, amables, dulces, tienen todas su «aquel» que te saca del «mismo» abriendo ventanas de esperanza con sus presencias, sus rostros, sus miradas, sus caricias y, sobre todo, con esos labios que, aparte de besar, hablan: El lenguaje es el lugar de encuentro de los náufragos y «el adiós» la mortaja en el naufragio. Ahí está el relato «Dos espejos cara a cara», una declaración de lo sustancial en el encuentro erótico mediado por ese lenguaje que termina sobrando cuando el instinto se muestra locuaz y no admite símbolos, es el momento en que el «decir» se transforma en «hacer»: La palabra promueve la «admiración», es el punto de arranque, pero ésta termina diluyéndose en un hacer furtivo que calma los susurros del instinto dejando intactas las heridas del alma, entonces la huida corre voraz por las cisternas del olvido. En cualquier caso, Pablo J. Rico, realiza un cálido homenaje a la diferencia sexual, a la mujer o, quizá mejor, a la feminidad, que se presenta en su nouménica irracionalidad como trascendencia que no se deja someter a norma.

Pablo Picasso. Colección Maya Ruiz-Picasso, París

La estructura narrativa de Pau, el hombre que mira lejos es el laberinto griego, un conjunto de relatos concéntricos por los que agoniza desconcertado el «eros». Como todo laberinto, tiene sus galerías, su estructura oculta y sus trampas, que en la pluma de Pablo J. Rico se convierten en un pretexto para trascender lo literario y situarnos, como señala Kant, en el ámbito de lo sublime. Como soporte material la acción particular, los datos biográficos de una vida cosmopolita, ordenada en torno a la creación artística, que describe con precisión y minuciosidad espacios y lugares del modo que solo puede hacerlo quien en verdad y realmente los ha vivido; sobre ella se enhebra lo imaginario, que eleva la narración al nivel de ficción, donde la realidad se «redescribe» metafóricamente convirtiéndose en creación literaria con un doble referente, la realidad misma y el anhelo de nueva ontología, tal y como se expresa en el epílogo. Para ello, el autor, experto ingeniero en la construcción de laberintos, desarrolla una trama dialéctica que discurre entre realidad y ficción, distancia y cercanía, presencia y ausencia, el decir y el callar, lo heterogéneo y lo homogéneo, en definitiva, entre razón y sensibilidad; como mediación de esa tensión la imagen, la caricia, el recuerdo, el susurro, la analogía y la imaginación. En este laberinto dialéctico el lector se halla inicialmente perdido, errático, extraviado, como si deambulara en círculo sobre sus propios pasos recorriendo unos extraños pasillos que le conducen una y otra vez al centro del laberinto donde, resignado, palidece el minotauro. Parece como si Pablo J. Rico jugara con el lector zarandeándolo de un lado al otro cambiando sutilmente los registros narrativos: del pensamiento denso y especulativo, generalmente centrado en torno a la creación artística, a la prosaica realidad de una vida atrincherada en el sentimiento, desde el estilo directo al indirecto, desde el texto descriptivo, limpio y trasparente, al género epistolar donde los sentimientos cabalgan desbocados, desde la inquietante duda a la certeza de que se ha descubierto la galería que fatalmente conduce a la salida. El tiempo sucesivo, «la durée», se diluye en un conjunto de relatos que, como pasillos de laberinto, circulan concéntricos en torno a la esperanza, llámese amor, la necesidad de amar o ser amado, la mano tendida hacia la piel ajena; el tiempo se rompe, se cuenta en instantes, a lo más en días, quizá porque el día, con su alba y ocaso, sea la única unidad fiel de medida, lo único que realmente expresa el ritmo discontinuo del existir: mañana será otro día. Todo ello se expresa magistralmente en el último de los relatos que lleva por título, precisamente, «Una historia de laberintos», donde describe con una sensualidad exquisita el destino caprichoso de dos amantes que pasean su incertidumbre por las calles de Mogador hasta la noche de final de año; es entonces, al borde del éxtasis erótico, cuando un apagón de luz les rescata de la banalidad de las apariencias para introducir al lector en el suburbio de la realidad donde habitan las ratas que aún son fieles a sus instintos y, curiosamente, son portadoras de valores. Pero todo laberinto tiene su punto de fuga, su salida, y cuando la encontramos el lector descubre un desierto infinito de arena, un espacio inhóspito, sin vergeles, en el que se proyecta la sombra siempre cercana de la muerte. Sí, el laberinto, una metáfora del lugar que nos habita y por el que deambulamos desconsolados buscando la seda de Ariadna desconocedores de lo que se esconde más allá de él.

Pues no, la novela de Pablo J. Rico, Pau, el hombre que mira lejos, no es una novela fragmentada en episodios distantes en el tiempo y el espacio, es un texto que unifica diversificando, especula sintiendo, ocultando revela la presencia de un mundo que, en la expresión de J. L Monod, «ha hecho del hombre el gitano del universo, condenado a vivir en un mundo que es insensible a sus temores, ilusiones y esperanzas». La salvación está en ese cielo verde riman azulado, en lo mágico, en el arte… ¿Dónde si no?

Santiago de la Fuente

Revista Atticus