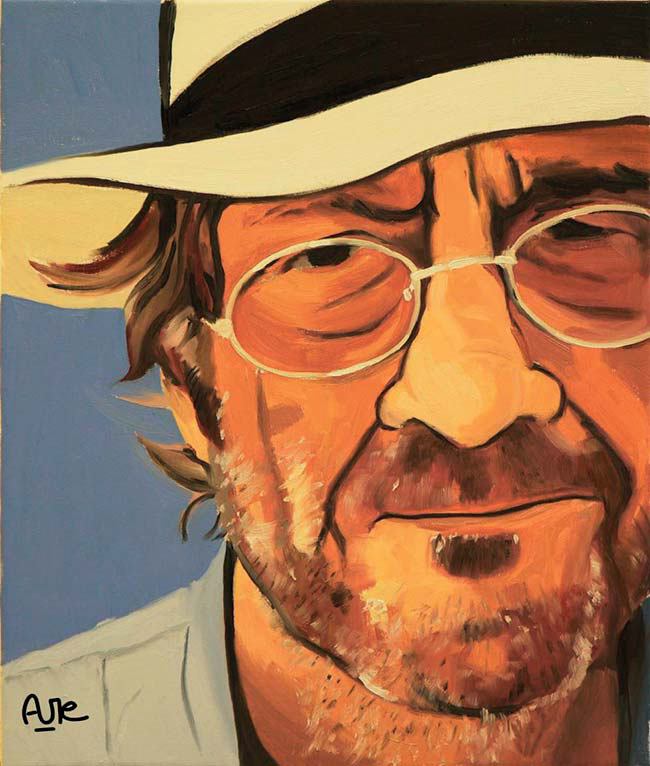

Sin tu latido por Carlos Ibañez

VEINTISÉIS AÑOS

Tenía buenas ideas, muy buenas, pero nadie le publicaba ni uno solo de sus libros, ni de sus cuentos, ni compraban sus guiones. Le faltaba muy poco para cumplir los veintisiete y eso le hacía reflexionar sobre el fracaso de su vida. Hasta el momento sólo había estudiado y trabajado como un anónimo jardinero en verano, cuando un amigo suyo le contrataba para una urbanización a través de una empresa de trabajo temporal, que habían surgido por generación espontánea para desgracia de la gente como él, hijo de gente humilde y pobre. Todo le parecía gris, nada era blanco, pero tampoco negro. Esa tibieza era el peor síntoma para demostrar que necesitaba esnifar litio para ser un poco feliz. Pero carecía de dinero para comprar nada. La depresión le acompañaba desde hacía demasiado tiempo. Esa tristeza se convirtió en relativa alegría cuando rompió con sus amigos, o con los que iba de copas y se emborrachaba para olvidar de vez en cuando, y conoció a su novia. Fue durante una charla sobre el arte renacentista. Ella no fumaba y él sí. Encendió un pitillo y todo comenzó. Fue un atisbo de tos lo que le hizo apagar aquel chorro de humo. A ella le impresionó tanta amabilidad. Los ojos de ambos se cruzaron varias veces hasta que se inició un contacto menos formal y desaparecieron los miedos y toda esa serie de estupideces sociales que concluyeron en un tuteo y varias sonrisas. Para cuando un catedrático de una universidad de Toscana empezó su alocución sobre Miguel Ángel y su innovación ellos habían salido a tomar un café y a poner la primera piedra en su particular historia de amor. Eran distintos en el noventa por ciento de las cosas pero les unía una. Ambos necesitaban cariño, o al menos uno distinto del familiar. Disfrutaban estando juntos aunque ella tuviese que soportar alguno de sus cigarrillos y él sus discos de Aute. Empezaron a desaparecer el uno en el otro hasta llegar a ser una pareja. Él trabajaba para el ayuntamiento y ella daba clases particulares de Matemáticas y Física. Ganaban el dinero suficiente como para alquilar una película de vídeo cada cierto tiempo o ir a cenar con algún compañero de trabajo. Ella se sentía afortunada por tener todo aquello pero a él le parecía que no había nacido para catalogar archivos en el consistorio de una ciudad pequeña. Seguía escribiendo, cada vez lo hacía mejor y sus ideas eran frescas, originales. Cuando lo hacía se ponía unos auriculares y gozaba con esa música que a ella le histerizaba y que había sido causa de alguna de sus escasas discusiones. Cuando ella leía lo que él escribía siempre ponía un pero, o un par de ellos. Él aceptaba los de estilo pero no los detalles musicales. No soportaba que ella le dijese siempre que ahí quedaría muy bien una u otra canción de algún cantautor, sobre todo Aute. Fue ese año cuando vendió uno de sus cuentos a una editorial de su ciudad. No le sirvió para dejar de archivar las tonterías que al alcalde se le ocurrían pero aquello, como él siempre había defendido, era un principio. Le gustaría que todo hubiese sido como en el cine y todo hubiese ido encadenando hasta llegar a una cúspide profesional, que, desde luego, no era ser gerente del ayuntamiento, para él. El premio económico le sirvió para ampliar su ordenador, ya viejo y desfasado y para pagar una cena privada de matrimonio, porque le había prometido casarse en cuanto fuese escritor y no aspirante, como hasta entonces. El jazz llenaba su vida a la par que sus escritos, de los que cada día estaba más orgulloso. Pero nada era mejor ni comparable a las tardes con ella. Aquellas en las que bailaban al ritmo de Glenn Miller o de cualquiera que tuviese un poco de ritmo y le acompañase la suerte de atravesar su intimidad ayudado por la radio. Él tocaba la flauta, la quena o la zampoña para ella. La mujer besaba a su marido, mitad por agradecimiento y amor, mitad para que dejase de tocar, porque la naturaleza no le había dotado para la música como para la literatura. Toda aquella tranquilidad y paz se quebró cuando ella se quedó embarazada por primera vez. Ahora ambos pasaban las tardes observando el ensanche de aquella tripa. Veían las deformaciones de la piel y él le llamaba “bicho” y la futura madre se enfadaba. Miles de nombres surgieron para aquella niña hasta convenir que se llamaría Sabrina o Laura. Al fi nal acordaron que la moneda debería decidir, ya que no se ponían de acuerdo. La niña nació, la moneda salió cara pero la niña se llamó como su madre quiso. Él no era un intransigente pero se sintió un tanto engañado. Laura creció y su padre dejó de trabajar en el ayuntamiento para dedicarse a escribir guiones para una productora independiente. Ganó dinero suficiente como para que ella fuese a una escuela concertada y alejada del barrio donde nació. Las cosas iban cada vez mejor y la niña estaba más grande. Le vino un hermanito que se llamó Luis Eduardo, en honor al cantante favorito de su madre. Él continuaba absorto en su trabajo pero le volvió a doler la imposición de la opinión de su mujer. Fue ese año cuando abandonaron la pequeña ciudad castellana para ir a la capital, a sus alrededores, para ser exacto. La videoteca y la biblioteca crecían al mismo ritmo que los niños. Aute cenaba en su casa pero él continuaba descontento, casi amargado. Fue una noche, tras perder un premio nacional de cine a manos de uno que él tachaba de mediocre e hidrocéfalo cuando se planteó dejar de escribir. Tras un par de días matizó su decisión inicial y dijo a sus más allegados que dejaría de escribir guiones… en castellano. Aprendió inglés en unos meses. Vivió de los derechos de autor y de colaborar en un periódico, uno que le daba especial asco pero que pagaba muy bien. Para cuando su mujer le anunció que su hija mayor deseaba bautizarse él se marchó con un contrato a la MGM. Laura se bautizó al cumplir los siete años con los nombres de Laura y Sabrina. Era una niña muy lista. Dominaba bien sus impulsos a pesar de su edad y sabía contentar a todos sin convertirse por ello en una mascota humana, que es lo que hacen algunos padres con sus hijos. Ella se quedó con los niños, la biblioteca, la videoteca y alguna que otra cena con amigos más o menos famosos y, en la mayoría de los casos, poco íntimos, salvo quizás Aute y otro par de ellos. Él emigró para cumplir su sueño de coronarse en la Roma del siglo veinte, casi el veintiuno, en Los Ángeles. Lo hizo vía Méjico. Disfrutó primero con los aplausos de los cinéfilos descendientes de aztecas y gachupines para después trasladarse a la parte norte de California. Allí empezó a colaborar con un guionista de origen italiano y una especial habilidad para hacer chistes de pésimo gusto. Luego mejoraba ante la máquina de escribir pero nada tenía la brillantez que él esperaba allí donde se suponían luces. Llamaba todas las tardes a su mujer y hablaba con la niña y oía los balbuceos del niño. Ese año escribió mucha mierda y un par de cosas estupendas. Una de ellas le llevó a ser considerado por alguno de los críticos más duros de ambas costas. El salario subió y, con ello, pudo abandonar su lúgubre apartamento, muy parecido al de Joe Gillis antes de trasladarse a la casa museo de Norma Desmond. Envió unos billetes de avión y trasladó a su familia de la fría meseta a la soleada California. Todo empezaba a rodar como él realmente deseaba. Ya no necesitaba litio para ser feliz. Ya no necesitaba nada para ser algo, salvo a los suyos, sobre todo a ella, su musa. La vida había dejado de ser un zurullo inmenso, o casi.

TREINTA Y CUATRO AÑOS

La Belleza fue el título por el que le nominaron por primera vez a ganar uno de esos premios que tanta publicidad y dinero dan a las productoras. Para él era todo un honor que alguno de los mejores guionistas hubiesen dicho de él que era el sucesor natural de Wilder o Mankiewicz. Ya se sentía contento por aquello, pero necesitaba ganar una de esas estatuillas bañadas en oro para regresar a su casa como un triunfador, para decirle cuatro cosas a esa cuadrilla de defensores del nepotismo a ultranza. Para reírse en la cara de tantos mediocres endiosados. De todos los que le habían vituperado hasta que su mujer llorase sangre. A todos esos les iba a dedicar su premio si se lo daban aquella noche. No durmió nada. Hizo el amor con su mujer. Charlaron. Fumó un par de cigarrillos. Se levantó para ver como estaban sus hijos y susurró algo hermoso ante cada uno de ellos. ¡Qué feliz era! Sólo le faltaba aquella dichosa imagen desnuda con espada y pedestal negro. Durante el resto de la noche leyó versos de Gerardo Diego en español y vio Sabrina por centésima vez. Se sentó ante su piano eléctrico y tocó Unicornio y otros temas, casi todos los de su escaso repertorio. Su esposa se levantó y acarició su pelo antes de decirle palabras de amor. De parafrasearle alguno de las mejores ideas de algún poeta hispano. De hacerle soñar despierto y ver que no estaba soñando sino más bien todo lo contrario, que todo se podía palpar, que no era de mentira. Ella le calmó como tantas otras veces había hecho él. Le besó en la cabeza y le contó un chiste. Era muy malo pero al ser muy privado a ambos les hizo mucha gracia. A las ocho menos cuarto de la mañana Luis Eduardo se levantó y la magia de la penumbra entre los amantes se desvaneció para transformarse en amor filial. Laura también se levantó en cuanto oyó las voces de su hermano pequeño. Los cuatro se ducharon. Todos juntos, como siempre. Desayunaron cereales, leche chocolateada, zumo de naranja y tostadas. Se lavaron los dientes y lucharon, cada uno con sus fuerzas, para olvidar que aquella tarde tendrían que ir al Pabellón de la benefactora Dorothy Chandler. Como habían madrugado los niños se quedaron dormidos nada más terminar el almuerzo. Ella y él se quedaron viendo Dos en la Carretera. Se besaron bastantes veces durante la proyección. No contestaron al teléfono, que despertó a sus hijos. Terminaron de ver aquella maravillosa historia y sonrieron para decirse que se amaban. Luego se vistieron y tras mirarse al espejo un par de cientos de veces se dirigieron a la mayor manifestación de falso civismo que hay en Estados Unidos tras las reuniones de la O.N.U. y las comisiones del senado. Los niños no podían asistir, así que se quedaron con sus tíos, que habían ido a Los Ángeles para apoyar a su hermano. Se alojaban en un apartamento cercano, comprado exclusivamente para invitados. Les gustaba que su familia estuviese cerca, pero no encima de su intimidad. Laura y Luis Eduardo besaron a sus padres antes de despedirse. Ella estaba radiante. Él… hecho un flan. La limusina que la organización ponía a todos y cada uno de los nominados acababa de llegar. Montaron y charlaron con el conductor. Era un hombre de mediana edad, delgado y más negro que la pintura del coche. Tenía una hermosa y sincera sonrisa. Al hombre le extrañaba que alguien del cine quisiera hablar con él. Tenía formada la imagen de estrellas endiosadas y más ególatras que Narciso, pero aquel par de españolitos le habían roto todos los esquemas, absolutamente todos. Cuatro calles antes de llegar al lugar de la cita con la púrpura él mandó parar el coche al simpático moreno. Salieron y fumaron tranquilamente. El chófer le preguntó sobre quien acapararía más estatuillas. Él dijo que la película de Woody Allen porque era la mejor con diferencia. Y murmuró algo sobre que también ganaría la del mejor guion. Entraron en el coche, cada uno en su sitio como decía Thomas Fairchild. Ella le besó nuevamente y el espectáculo que tantas veces habían visto u oído les engulló como parte integrante de él. Se fotografiaron con los protagonistas de su película, que eran Jean Reno y Uma Thurman. Luego con el director y coguionista. Por último, con el productor, con el que no se llevaba demasiado bien, pero aquello era un acto de venta y civismo. Ella departió con unos y con otros hasta sentarse en su asiento, justo al lado de John Travolta, que hacía una colaboración en La Belleza. Era una persona encantadora, aunque le faltaba algo. Como diría su amiga Ana “le faltaba un hervor y le sobraba panza”. La película estaba ambientada en la Roma actual y narraba la historia de dos desahuciados, cada uno por una enfermedad diferente, que deciden ir a la Ciudad Eterna tras ver en la tele Ben-Hur y Vacaciones en Roma. El personaje de Reno piensa constantemente en emperadores y en grandiosidad. El de ella en amor. Cuando coinciden, haciendo cola ante la boca de la verdad, empiezan a hablar, porque él es un charlatán de los que no se calla ni debajo del agua, y ella necesita enamorarse de alguien antes de que la enfermedad le coma las ganas de apasionarse y, con ello, las de vivir. Había sido un taquillazo en todo el mundo pero a él no le interesaba la estampa de Washington en verde en ese momento. El viejo Allen no estaba en la sala, y eso que su película tenía catorce nominaciones. Ese lunes, como cada lunes, iba a tocar el clarinete con sus amigos. Ya no lo hacía como antes, pero la edad no le perdonaba a nadie, ni a los genios. Ella le miró y le susurró unas palabras de aliento. Luego le dijo que si no ganaba daba igual. De sobra sabía él que no. Que necesitaba llevarse a casa el premio o se moriría de vergüenza. Su mujer le comentó varias cosas. Alguna de ellas le provocó una hilaridad desmedida. Su coguionista le subrayó que era un acto televisado. El presentador hizo varios chistes incluido alguno sobre la prohibición de fumar en lugares públicos que hay en el estado de California o los vestidos más que escotados de alguna de las asistentes, puestos en un par de casos para estrenar algo más que el corte de la tela. Ella le hizo ver que un par de fi las a su derecha estaba una de las que habían hecho estirar la piel en una de las zonas de mayor imán para los ojos masculinos. Allen fue ganando estatuilla tras estatuilla hasta que llegó el momento de la verdad. Para él sonó un redoble muy especial dentro de su corazón. Ella le tenía cogida la mano y el pulso de ambos se mezcló como el de dos instrumentos en una melodía de amor eterna. El premio fue a manos de Allen y con ello todas sus esperanzas. Aplaudió porque era lo correcto y porque deseaba que se lo diesen al viejo Woody si no le correspondía a él, aparte de que habría próximas ocasiones, o eso esperaba y, si no lo hubiese hecho, su nombre nunca más estaría en las quinielas del muchacho de la espada. Tras la ceremonia se fueron a casa. Estaban cansados y decepcionados. La noche volvió a ser larga. No hicieron el amor, ni se dijeron palabras de amor. Fumaron. Escucharon discos de Aute y otros, casi todos contrarios al sistema americano. No abrieron esa botella de espumoso de La Seca. La tiraron a la basura sin descorchar. El libro de Gerardo Diego permaneció cerrado y todo se hizo pesado, grotesco, prosaico, en permanente vigilia, sin sueños, sin ganas de tenerlos. Todo se convirtió en un extraño letargo de lo positivo. Ella habló con sus padres por teléfono. Él no quiso hablar con nadie. Salió a dar un paseo por Hollywood Oeste. Algunos bares estaban abiertos pero él no entró. Necesitaba un par de horas de tranquilidad. De uno de los bares salía Reno, que había ganado y lo estaba celebrando con su mujer y una docena de amigos que habían venido de Francia. Él le evitó. Cruzó de acera. No necesitaba alientos de la parte ganadora, aunque hubiesen sido con sus ideas, frases y diálogos. Era un pequeño triunfo para él, pero no era lo que quería. Esa noche, y por primera vez en su vida, había sido egoísta y pedía para él y no para los suyos. Tomó un taxi para volver al hogar. Fumó en aquella tartana amarilla. El conductor se lo prohibió y se bajó sin pagarle en la primera ocasión en la que paró en un semáforo. Se preguntó por el lema aquél de “el que paga exige”. Caminó hasta casa. El amanecer era estupendo. Corría una susurrante brisa y las fl ores desprendían un olor estupendo. Todo era maravilloso menos sus sentimientos. No dependía de él el dichoso óscar, pero se notaba la culpabilidad y trataba de analizar dónde estaba el fallo. Todo era una mierda en su interior.

CUARENTA Y UN AÑOS

Llevaba dos años sin escribir una sola línea de diálogo. Había publicado un par de novelas y dado conferencias por media Europa y todas las universidades caras de Estados Unidos y Canadá. Había dejado de fumar. Pero en el último bienio no se había acercado a su ordenador para nada. Todo había sido gris, tibio, mediocre y pastoso desde que ella le había dejado. Una mañana discutieron sobre una tos casi continua que tenía. Era terca y no quería ir al médico. Seis semanas después incineraban sus restos en Valladolid. Un cáncer de pulmón había terminado con ella de un plumazo. Sólo el tesón de su hija Laura le había hecho volver a escribir un guion. Lo hizo solo, sin ayudas ni colaboraciones. Lo tituló Sin Tu Latido y describía la historia de una mujer que deseaba conocer a un cantante famoso a toda costa creyendo que una vez cumplido ese deseo podría iniciar una vida ordenada junto a su novio de toda la vida. Todo se torcía y de ahí salía una enorme comedia con trazos de drama. La protagonista se enamoraba perdidamente del bajista del grupo que acompañaba a su idolatrado y se marchaba con ellos de gira por Europa. El guion recorría alguna de las ciudades más hermosas del viejo continente. Tenía un final extraño, con un poco de mala leche y una sonrisa con sabor a lágrimas. No le gustaba ningún director para el proyecto así que le dijo al productor que sólo lo haría si le dejaba a él dirigirla y tener cierto poder de decisión sobre el montaje final. Él eligió los actores, la música, así como los directores artístico y de fotografía. El resto se lo dejaba a los profesionales de la industria. Hizo una película barata ya que contrató muchos buenos profesionales europeos y lo dejó bajo la supervisión de destacados miembros de los estudios. Con ello ahorró mucho dinero. Además, rodó en sólo dos semanas y montó el filme en otras cuatro. Lo que parecía que iba a ser un costoso proyecto se quedó en algo hermoso sin necesidad de cifras astronómicas ni récords de costes. Escogió a Madelaine Stowe como actriz protagonista. Recortó aún más gastos cuando renunció a su salario como director e hizo el papel del hombre en la sombra, que sólo salía un par de veces pero que en un principio estaba destinado a uno de esos actores que están por encima del bien y del mal y que cobran por segundo aparecido en el metraje final. Con ello consiguió apartar de sí el profundo dolor que le había acompañado desde el fallecimiento de su esposa, que había sido, hasta ese instante, el suyo propio. Los disgustos le hicieron acelerar y agudizar sus migrañas y, aún así, se sintió mejor en todos los aspectos. Tenía un motivo de vida diferente del recuerdo y la tristeza. Si ella hubiese estado allí la película hubiese sido más llevadera y él no la hubiese dirigido de ninguna de las maneras pero la vida hay que tomarla por donde viene y si le había tocado de esa manera qué iba a hacer él. Ya no vivía en Estados Unidos, y eso le había ayudado a apartarse de la vorágine hollywoodiense, de las noches de fi estas aburridísimas donde los más avispados se acababan llevando a la cama a las esculturales aspirantes a estrella y el resto trataba de cumplir con el compromiso e irse cuanto antes. Ya no le importaba lo que hubiese recaudado tal o cual persona. Lo que realmente le preocupaba era que sus hijos creciesen lejos de ese falso Edén donde hasta comer pollo era un acto de hipocresía. Se instaló en una preciosa casa en Viena. Había ido a la ciudad más cultural del mundo para rellenar el hueco que había dejado en él la pérdida de su mujer y tanta conversación con los que traducían a dólares lo que él hablaba en arte. Necesitaba sentarse en una biblioteca sin que nadie le molestase o ir a la ópera sin tener la necesidad social de alquilar un palco. Disfrutaba de grandes paseos por la mañana y viajes cortos una vez al mes. Les enseñó a sus hijos alguna de las maravillas de Europa y trató de cubrir la oquedad que ella había dejado. Era imposible pero él luchaba cada día por lograrlo. Fue durante uno de estos pequeños viajes cuando le avisaron que la película había sido nominada en catorce modalidades. Él no creía que le fuesen a dar nada, ya que en los globos de oro no se llevó ni una nominación pero tampoco le interesaba mucho. El premio de la academia se había convertido para él en esa novia que no se puede alcanzar y que cuando se le da el primer beso tras años de intentos fallidos se da cuenta que es halitósica y que no merece la pena. A él le gustaba el reconocimiento, como a todos los mortales, pero desde que ella no estaba ya no eran lo mismo. No los escuchaba en la radio, ni veía en la televisión, ni los buscaba ávidamente en el periódico a la mañana siguiente de concederse. No. Para él aquello se había convertido en un recuerdo más de su amada esposa. Estaba en un pequeño hotel de Venecia cuando le llamó su productor. El hombre del dinero estaba muy contento y reía a cada frase que pronunciaba con lo que, unido a que la línea transoceánica estaba dañada, no le entendió absolutamente nada. Continuó en la capital de la república Serenísima e hizo las visitas que tenía programadas. Comió en una pizzería y siguió tranquilamente con la dolorosa rutina de un hombre viudo. Regresaron a Viena, a su pequeña guarida junto a Auman Platz. Allí recordó que había rozado el éxito y que su escondite para que el mundo no le viese había sido descubierto. Varias docenas de periodistas se agolpaban frente a su casa y todos los fl ashes se dispararon al unísono en un fusilamiento para la posteridad del día, de la semana siguiente, en un periódico o una revista de mayor o menor tirada. Entró de nuevo en la jungla de Hollywood aunque teledirigida hasta Viena. Habló con sus hijos y les dio la noticia, que había estado ocultando para que nadie se preocupase por nada ni les diese por pensar. Laura se agarró al cuello de su padre y lloró de felicidad. Pasados unos días volaron a Los Ángeles vía Miami. Ya no soñó despierto, ni hizo conjeturas durante toda la noche, ni temió la alargadísima sombra de Woody Allen, ni leyó a Gerardo Diego, ni a ningún otro. No vio Sabrina, ni tocó el piano eléctrico. Estaba en un hotel en Beverly Hills. Durmió casi cuatro horas, que era lo normal en él, y más desde que lo hacía solo. Llevaba dos años sin hacer el amor ni nada que se acercase, pero esa noche sintió la necesidad imperiosa de amar. Así que se levantó, tomó un taxi y bajó hasta Sunset boulebard para alquilar los servicios de una prostituta. Pero en lugar de eso recorrió alguna de las estrellas hasta ver la de Audrey Hepburn, la de William Holden, la de Humphrey Bogart, la de Billy Wilder, la de tantos a los que admiraba, pero principalmente a éstos. En su reproductor de discos compactos sonaba Hojas de Otoño y en sus ojos había tantas lágrimas que no se atrevía ni a acercarse a las cientos de profesionales del sexo que por la calle de la fama había. Una de ella le miró y le sonrió al verle así. Él le dio quinientos dólares y le dijo que se marchase a casa. Ella le entendió mal y le preguntó por lo que deseaba. Él le aclaró que a su mujer y que ella se fuese a dormir y se quitase esos tacones de aguja que le hinchaban los pies. Ella le besó la mejilla y pidió un taxi. Él hizo lo propio y regresó a la soledad del hotel. Se duchó. Desayunó con sus hijos y se arreglaron. Laura llevó el reloj de su madre, Luis Eduardo una medalla que ella había recibido de su abuela, y él su anillo de boda, que sólo le entraba en el meñique. Se fotografi ó con todos los que le pidieron. Estuvo amable pero distante. El marido de la Stowe apenas si cruzó un quedo saludo con él y es que pensaba que su mujer se había liado con el director durante su estancia en Europa. La actriz había hablado maravillas de aquel hombre casi anónimo al que un día compararon con Wilder o Mankiewicz y eso había hecho dudar al esposo que se creía ultrajado. En el enorme pabellón sólo se veían ricos, nuevos ricos, algún que otro talento y actrices con pechos postizos y actores con nuevas narices, menos pelo y muchas joyas que para mujeres de menos de cuarenta años no son elegantes, como decía Holly Golightly en Desayuno en Tiffany’s. Cuando Sin Tu Latido ya llevaba siete premios acumulados él ganó el de mejor guion y luego el de mejor director. La platea entera se puso en pie y él recitó unos versos del amigo de su mujer: “—¡Ay! Amor mío, que terriblemente absurdo es estar vivo, sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido”. Ya no le hacía gracia. Era demasiado tarde. Ni dos, ni diez, ni cien estatuillas le hubiesen colmado aquella noche. No acudió a ninguna fiesta. Dio un premio a cada uno de sus hijos y se marchó a pasear por Sunset junto a estrellas y putas.

Este relato: Sin tu latido está publicado en Revista Atticus 39

Puedes leer el relato completo en este enlace:

Carlos Ibañez

Revista atticus