Centenario del nacimiento del Montgomery Clift

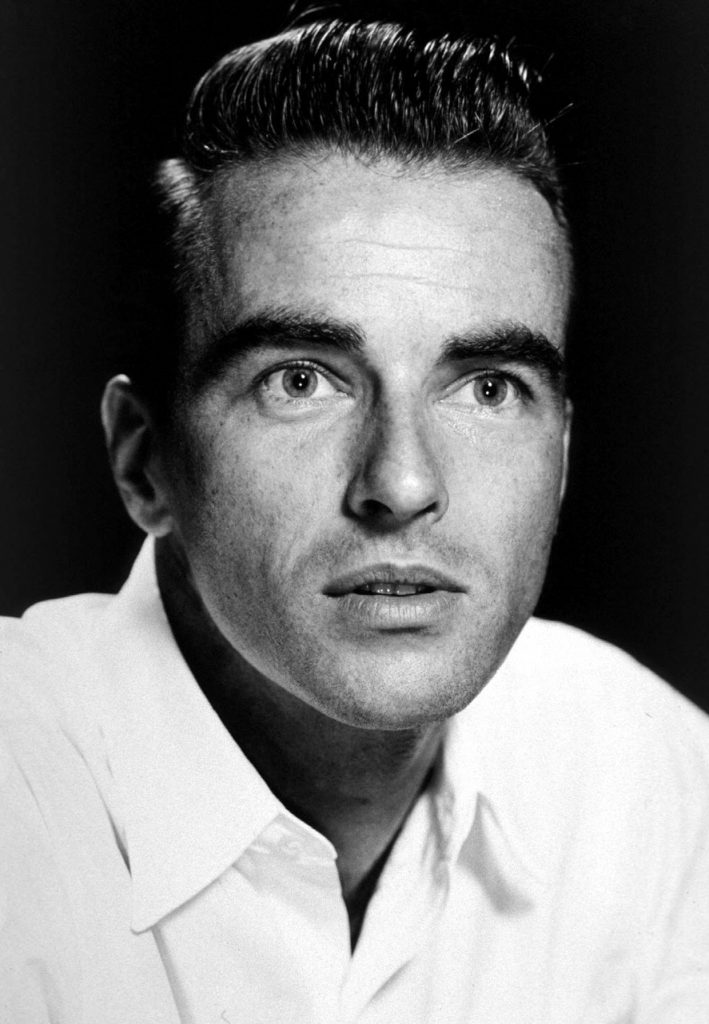

De suaves maneras, educado, apuesto, frágil, nervioso, con ese amago de sonrisa cortés que denotaba un intento sincero de agradar, Montgomery Clift inició un nuevo tipo de actor joven que rompió con el galán clásico de Hollywood; pero, al contrario que sus compañeros de generación, huyó de la exageración, del manierismo interpretativo del llamado Método. Individualista a ultranza, no se plegó a las exigencias de la industria: rechazó papeles y se permitió abandonar el cine en pleno éxito para volver al teatro. “Soy simplemente un actor que trata de hacer su trabajo con el máximo de convicción y sinceridad”, diría en la cúspide de su carrera. A ese amor a su profesión, se le unía un carácter introvertido, melancólico y una sensibilidad a flor de piel, acrecentada por el infortunio. Quizá la anécdota que mejor defina su personalidad sea la que cuenta Peter Bogdanovich en su libro de retratos.

El afamado cineasta conoció a Monty, como lo llamaban sus amigos, en 1961. En esa época, Bogdanovich trabajaba en el cine New Yorker, donde se reponían grandes clásicos americanos. Esa vez se proyectaba Yo confieso, de Alfred Hitchcock. Se desplazaron hasta allí la mujer de Walter Huston acompañada por Montgomery Clift. Hacia la mitad de la proyección, el actor se levantó a fumar un cigarrillo. Bogdanovich se acercó educadamente y le confesó que le gustaba mucho la película y le preguntó si a él también. Monty le miró con tristeza y le dijo: “Es… duro… Es muy… duro”. El futuro realizador asintió, comprendiendo que sería doloroso para el actor verse tan guapo en la pantalla antes que el accidente desfigurara su rostro. Entonces, al joven Bogdanovich, se le ocurrió enseñarle lo que habían puesto en el libro de sugerencias del salón. Alguien había garabateado en grandes letras en rojo: “¡CUALQUIERA DE MONTGOMERY CLIFT!”. El actor se quedó mirando la página durante un buen rato. “Eso está muy…bien”, dijo. Y siguió mirándola y repitió que estaba muy bien. “Me di cuenta de que estaba llorando –sigue contando Bogdanovich-. Me rodeó tembloroso con su brazo y me dio las gracias por enseñarle aquello. Entonces se dio la vuelta y volvió por el pasillo hasta su asiento».

Vulnerable, hipersensible, culto, Montgomery Clift fue víctima de su propia tragedia personal: una precaria salud, agravada por su adicción al alcohol y los fármacos y el grave accidente, ya mencionado, que le destrozó la cara; todo ello, unido a una complicada situación personal, hizo que el actor se hundiera cada vez más en una terrible espiral de autodestrucción («el suicidio más largo de Hollywood» -lo llamaron-). Fallecería prematuramente, de un ataque al corazón, a la temprana edad de cuarenta y cinco años.

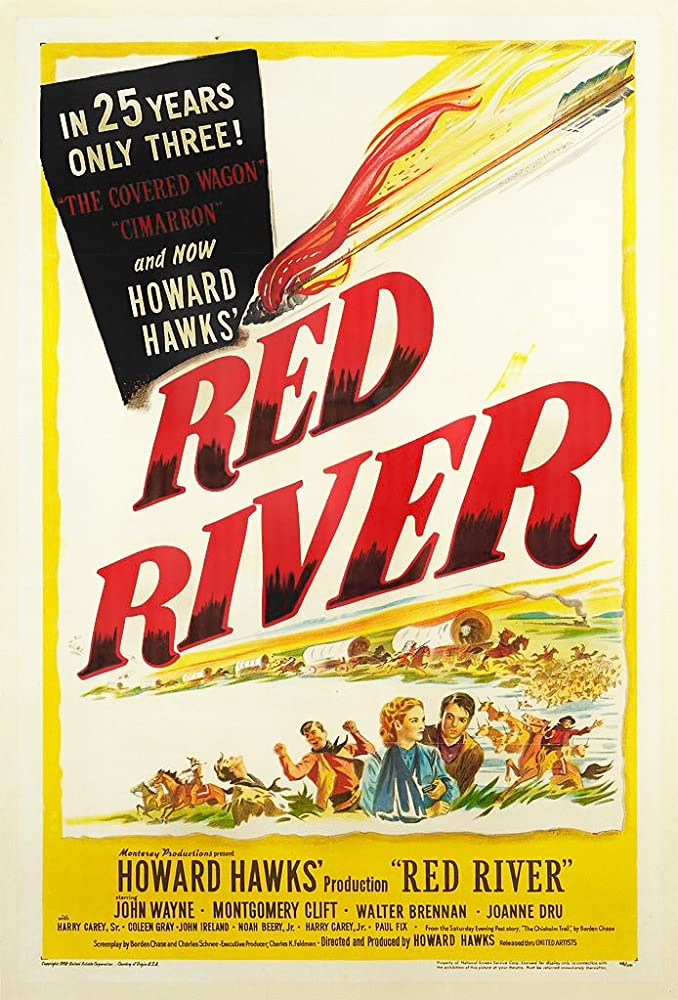

Edward Montgomery Clift nació el 17 de octubre de 1920 en Omaha (Nebraska). Durante un tiempo, junto a sus hermanos, su madre se encargó de que recibiera una exquisita formación en Europa, donde recibió clases de francés, italiano y alemán. Precisamente, en un crucero, a los ocho años, en la piscina del barco, casi se ahoga. A raíz de aquello tuvo que ser operado y le quedó una cicatriz en el cuello, que luego se haría visible en la pantalla. Más tarde, ya en 1931, su padre se arruinó y la educación del actor pasó a manos de profesores particulares, ya que, en la escuela pública, su fluido francés, sus modales y su vestimenta eran blanco fácil para el resto de los chicos. Uno de esos tutores, que había sido actor, le propuso participar, siendo adolescente, en una obra de teatro. «Nadie de mi familia había pensado nunca en actuar. Y yo no sabía por qué quería hacerlo, aunque alguien dijo que debía de ser por competir con mis hermanos», contaba el actor. Al año siguiente, la madre de Clift convencería a un conocido productor teatral de que su hijo era el adolescente que andaba buscando para su nuevo estreno. Posaría después como modelo publicitario antes de iniciar una exitosa carrera en Broadway, donde triunfaría con autores como Robert Sherwood. En unas vacaciones en Acapulco, quiso la mala suerte que contrajera una disentería, algo que le incapacitaría para el servicio militar activo. La enfermedad le hizo abandonar el teatro e internarse en una clínica en 1942. Fue allí donde descubriría los medicamentos como alivio a sus males. Volvería al teatro con nuevos bríos para interpreta la maravillosa Our Town, de Thorton Wilder, a la que le seguirían, entre otras, una obra de Lilliam Hellman (The Searching Wind) o una adaptación de Tennesse Williams de un relato de D.H. Lawrence (You Touch Me!). Su prestigio empezaba a ser un reclamo para Hollywood pero el joven Clift no daba su brazo a torcer. Se lo pensó mejor y viajó a Los Ángeles. Sería Howard Hawks, que le había visto actuar, quien lo reclamaría para protagonizar, junto a John Wayne, Río Rojo (Red River, 1948), un clásico del western. Basado en un bello relato de Borden Chase, que también participó en el guión, la película contaba con el imprescindible Walter Brennan, el característico Hank Worden, John Ireland, en el papel de pistolero y su futura mujer, Joanne Dru (La legión invendible, de Ford). No era fácil medirse en las praderas con un gigante como John Wayne y Clift salió más que airoso del empeño. No desentonó en absoluto como vaquero y disfrutó de lo lindo cabalgando, disparando y participando en peleas simuladas. Estaba claro que la forma de entender el western estaba cambiando (algunos quisieron ver un antecedente del llamado «western psicológico»).

Por cosas de la distribución, no sería Río Rojo la primera película del actor que llegaría a las salas sino Los ángeles perdidos, de Fred Zinnemann, un conmovedor relato sobre los huérfanos en el Berlín de la posguerra. «Viéndole, no sólo me dejo cautivar por su hermosa sonrisa; además, vuelvo a estar convencida de que todavía existe la bondad en el mundo», dijo en la revista Screen Stories una admiradora. Monty conseguiría su primera candidatura a los premios Óscar por el papel de un bondadoso soldado americano que ayuda a un niño a encontrar a su madre.

Su cotización subió como la espuma y la Paramount entendió que no podía dejarle escapar y le hizo un contrato que le permitía rodar fuera del estudio. Sitiados (1950), de la Fox, sería su primera opción. Escrita y dirigida por George Seaton, esta interesante cinta se servía, al igual que Los ángeles perdidos, de un tono semi-documental y, sobre todo, conciliador entre alemanes y americanos. A excepción de Paul Douglas y Montgomery Clift, el resto de soldados se interpretaban a sí mismos. La historia de amor que se nos narra tiene como telón de fondo el bloqueo soviético y el conocido «puente aéreo» americano que hizo posible el abastecimiento de Berlín. Son muy sabrosas las conversaciones sobre democracia entre Paul Douglas y la actriz alemana Bruni Löbel. Cada vez que la alemana le fastidiaba con los comentarios de un amigo soviético, Douglas le lanzaba perlas como estas: «Dile a tu amigo que me traiga un libro publicado en Rusia donde se critique al gobierno»; «O sea: que hacemos, según tu amigo comunista, lo que nos dicen los periódicos capitalistas…Por eso, ganó Truman, a quien daban como perdedor todos los periodistas capitalistas». Completaban el elenco otra famosa actriz alemana: Cornell Borchers y el prestigioso director y actor, de nacionalidad germana, O. E. Hasse, que volvería a coincidir con Clift en Yo confieso. La película, como no podía ser menos en su época, ganaría el Globo de Oro a «la mejor promoción del entendimiento internacional» en 1950.

Esta entrada forma parte del artículo que se publicará en Revista Atticus 40. Te puedes descargar el artículo completo en el siguiente enlace:

Monty, un actor brillante en un alma torturada

Katy Villagrá Saura

Revista Atticus