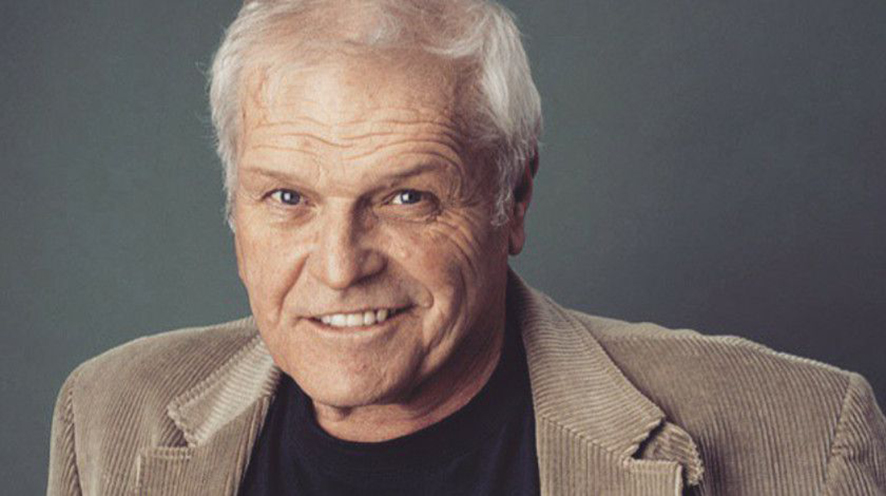

Fallece a los 81 años Brian Dennehy

BRIAN DENNEHY, TODO UN ROBAPLANOS

Posiblemente, para no ofender a quien opine lo contrario, Brian Dennehy demostró que se puede robar planos hasta convertirse en protagonista. No era tan descarado como Fortunio Bonanova, ni tan mentado como Walter Brennan, pero, sin duda, él era el más imponente de todos. Su personalidad arrolladora (había jugado al fútbol americano en la universidad y había sido camionero y taxista cuando se iniciaba en la interpretación, tras licenciarse en la Marina donde fue destinado al Pacífico incluyendo Corea de Sur y Japón) le granjeó pequeños papeles de policía y tipo duro en la televisión mientras continuaba trabajando en el teatro, su pasión por excelencia.

Pero el cine tocó su puerta en 1977 y rodó gracias a Richard Brooks sus primeras secuencias en celuloide haciendo de un cirujano en uno de los taquillazos de esa temporada: Buscando al Sr Goodbar, lo que le valió estar en los mentideros de los directores de reparto y realizadores de Hollywood para papeles cada vez más grandes. Siempre con aspecto de tipo duro, aunque nunca malintencionado. Cuando interpreta al sheriff de Acorralado (First blood, 1982) hace de un tipo bienintencionado frente a ese tipo que vuelve trastornado de Vietnam y que sólo conoce la violencia como respuesta a todo. Así todos sus papeles, incluido uno que agrandó su nombre, el del barman de 10 (Ib., Blake Edwards, 1980), que le colocó en un nuevo tipo de papeles el del grandullón en la comedia. Y esto, la mezcla entre estos dos papeles, convenció a Lawrence Kasdan para darle el papel del sheriff corrupto y sucio de Silverado (Ib, 1985), ese western de quilates repleto de magníficas interpretaciones y estrellas por descubrir en la siguiente década. A estas alturas ya era un secundario de lujo y los más grandes directores querían contar con él. En esos cinco años rodó diez películas, a destacar su papel en Cocoon (Ib., Ron Howard, 1985) y una serie, en el medio, en Australia.

Una tarde, en un cine londinense Peter Greenaway va a ver Silverado y sale de la sala deseando llegar a casa (entonces no había móviles) para hablar con Colin Calender, el productor de su nueva película El vientre del arquitecto (The Belly of an architect, 1987). Ya sabía quién quería que la protagonizase.

Y Dennehy nos regala una interpretación maravillosa del arquitecto estadunidense expatriado para un proyecto en Roma sobre su gran inspirador Étienne-Louis Boullée, un genio del Neoclásico que ha inspirado grandes construcciones, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, en el siglo XX. Pero lo que empieza siendo algo dichoso, concibe a su futuro hijo en el coche cama del tren en el que ingresa en Italia desde Francia, se va convirtiendo en una metáfora de la soledad del ser humano, cuando es humano y cuando es brillante. Stourley Krarcklite, su personaje tiene un cáncer de estómago terminal y Dennehy nos muestra la preocupación por su no futuro en sucesivas narraciones epistolares en las que se lo va contando todo a su idolatrado Boullée.

Logra una interpretación magistral, merecedora del premio a mejor actor en el Festival Independiente de Chicago y el elogio de toda la crítica internacional. Pero lo mejor de la película es cuando recibió este premio y dijo

“He estado en muchas películas, pero esta es la primera película que hago»

Después vinieron más secundarios, más elogios, mucho más teatro, ganó dos Tony en Broadway, donde su suave voz capaz de atronar hasta inundar una sala de matices y el cerebro del público de satisfacción, convencía con cada hollar de tablas. Esa voz que le sirvió para doblar a uno de los secundarios principales de Ratatouille (Ib., 2007) y después se iguala, o supera como el gran ladrón de planos que era, en una escena a Al Pacino y a Robert de Niro en su siguiente película Muerte justa (Rigtheous Kill, Jon Avnet, 2008). De hecho, es Pacino quien le recomienda para hacer de ese teniente de aspecto duro, porque Dennehay vive ya encumbrado desde hace una década por Broadway, quien le había hecho uno de los suyos tras estrenar varias obras en Toronto y Chicago sin el beneplácito inicial de los productores neoyorkinos. Y al eterno Michael Corleone ir al teatro le gusta más que comer con los dedos.

Brian, además, ha logrado una estabilidad emocional con su segunda esposa y sale menos de juerga tras acabar las representaciones. Su leyenda de bebedor empedernido en fiestas que acababan con la policía en casa una y otra vez habían concluido y sus papeles, otrora resentidos, ahora veían el prurito de calidad que el ya muy veterano actor hacía suyos en algo tan sensacional como sentirlos en lugar de interpretarlos, algo que pudo hacer con Greenaway y en el teatro, pero que hasta los noventa no se permitió en el cine como secundario, siempre tan pendiente de hacer su trabajo, pero sin estorbar excesivamente a la estrella a la que daba la réplica. Sus últimas interpretaciones eran sentir en estado puro y en dos de ellas, además, la conmoción que ofrece su trabajo es sencillamente delirante por su perfección: tanto en El Caballo de Copas (Knight of Cups, Terrence Malick, 2015) como en La Gaviota (The seagull, Michael Mayer, 2018), basada en la obra homónima de Chejov, uno de los grandes y preferidos por Brian de la escena rusa; el actor nos ofrece todo un catálogo de matices de cómo se debe interpretar, independientemente de la cantidad de frases con su rol encima que haya en el guion.

Así que, perdemos a uno de los más grandes de los papeles pequeños, tan grande como su humanidad y su capacidad para tolerar esa vieja receta irlandesa que hicieron famosa los escoceses. Ese hombre de metro noventa y una voz con más pliegues que una carretera en una etapa alpina del Tour de Francia. Siempre dio todo en sus papeles, porque tenía claro que podía ser el último. Eso le enseñaron sus años en la Marina y ante el volante de un camión y lo supo aplicar a su oficio y pasión vital posterior: la interpretación.

Gracias, maestro.

Carlos Ibañez

Pilar Cañibano

Revista Atticus